3.地域猫活動の取り組み

(1)地域住民の合意

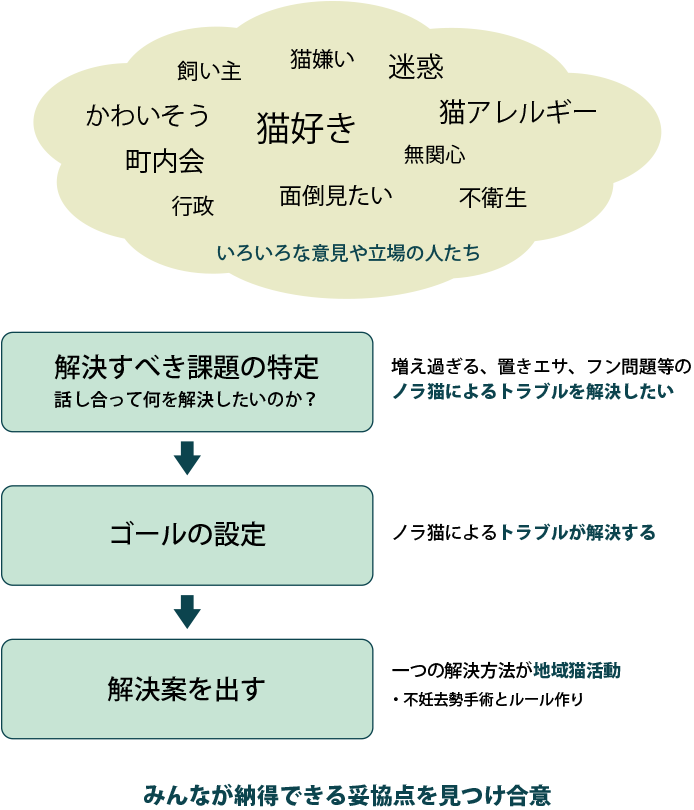

地域内には、猫の嫌いな人、猫の好きな人、猫を飼っている人、猫で迷惑している人、猫に興味も関心もない人など様々な人達が存在します。活動を始めるにはまず、地域内で地域猫活動の趣旨を理解し、十分に話し合った上で意思の統一を確認してから始めることが必要です。この時点で行政が入ってコーディネートするとスムーズに進行できます。

- 総会や地域説明会などで地域住民の合意を確認します。

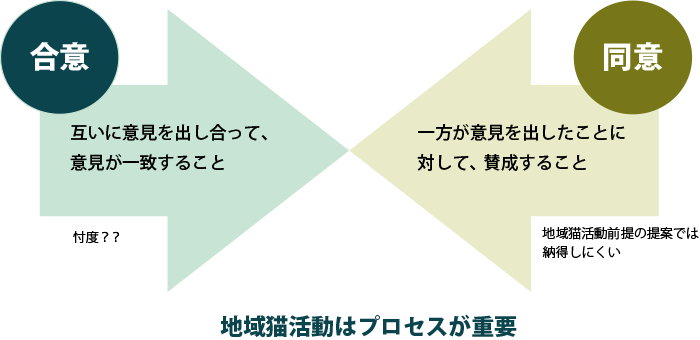

合意とは、いろいろな意見を出し合ってみんなの妥協点を導きだすことで、全員の賛成がなくても反対しないで見守ってもらうことが最大の協力者になります。

(2)猫の実態把握

地域内の猫に関する実態を把握することは大切です。

- ノラ猫や屋外にいる飼い猫の数、苦情の場所、内容、エサ場の位置、フンの場所などの情報を集めます。(アンケートの実施や猫マップの作成は有効です。)

- 対象とする猫を特定するために、飼い猫は目印をつけることや屋内飼育を徹底するなど、飼い主の協力を得ることが必要です。

猫マップ

(3)活動のルール作り

- 活動のルールは、地形、生活環境、住民意識等によって違うので、よく話し合って実施地域独自のルールを決めます。

- 活動のルールは、地域内で協力してくれる人達が、無理なく活動を継続できるような役割分担、日程などの体制を考えます。(エサやり、フン掃除、不妊去勢手術、資金、広報、パトロールなど)

- あらかじめ活動の代表者を決めて、苦情やトラブル発生時には、ルールの見直しを含めて話し合い、検討を図りながら速やかに対応します。

(4)不妊去勢手術の実施

地域内のノラ猫をこれ以上増やさないため、また発情に伴う鳴き声、尿の臭気等を抑えることができるために、トラブル防止には絶対必要な条件です。

- 不妊去勢手術を行うためには猫を捕獲しますが、簡単に捕まるものではないので手馴れた動物愛護団体や適正飼育推進員、猫活動ボランティアに相談し、アドバイスをもらいましょう。行政から紹介、調整してもらうことも可能です。

- 手術後は、手術済であることが外見からわかるように、耳の先端部分をV字や真直ぐにカットして、未実施猫との区別を行います。

- 手術費用は、地域の有志等による寄付、募金、バザー開催で捻出します。一年後、トラブルを減らすことに繋がるので皆で協力しましょう。

- 行政からの不妊去勢手術助成金制度も活用しましょう。

(5)エサ場の管理

活動のルールとして、地域住民で決めます。

- エサは住民の迷惑にならない場所に固定し、決まった時間に猫と対面してエサを与え、それ以外は与えないようにします。

- エサの量は一日一回、猫が食べきれるだけを与え、食べ終わるのを待って容器を回収し、周辺の清掃を心がけます。

- いつでも食べられるようにするための置きエサは絶対にやめましょう。カラスやハエ、ゴキブリが寄って来たり、悪臭の原因になります。

- 残飯を与えた場合には、猫のフン尿の悪臭を誘発し、また、猫が人間の食べ物の味を知ることによりゴミなどを漁ってしまう場合もあるので、キャットフードを与えましょう。(人用の牛乳は与えないようにしましょう。下痢をしやすくなるので、フン清掃が難くなります。)

- 担当者以外でエサを与える場合は、決められた場所、時間などのルールを守りましょう。

ダメな例

(6)猫用トイレの設置

- 住民の理解が得られる場所に猫用トイレ等の排泄場所を設置し、そこで排泄するように仕向けます。砂を入れた猫用トイレに、マタタビ粉を混ぜるなどして、その場所で排泄するようにしつけましょう。(猫は、掘って排泄して埋め戻す習性がありますから、掘りやすい柔らかい土砂や落ち葉を集めた場所を多めに設置しましょう。)

- 排泄場所は常に清潔を保ち、排泄物は速やかに片付けましょう。

- 定期的にパトロールなどを行い、トイレ以外の場所に排泄されたものやフン以外のゴミや落ち葉等も速やかに処理、清掃し、地域の環境美化活動に貢献しましょう。

(7)健康管理

- 世話をするときに、食欲の有無、フンの状態、行動の様子などから猫の健康状態を把握しましょう。

- 必要に応じて、動物病院での治療や病気予防を行いましょう。

(8)個体識別

- 地域猫として世話をしている猫は、手術済みの証である耳にV字カットや真直ぐカットをして、他の猫との区別をつけましょう。

- 猫の実態把握をするために体色、尾の形状、性別、特徴などを記録しておきましょう。(猫台帳)

(9)困っている人への対応

猫で困っている人、嫌いな人へは、自分の敷地内への進入防止対策方法の事例を教えてあげましょう。

(10)行政の把握

活動を実施する地域は、行政でも把握しておきましょう。

地域猫活動は地域の住民活動なので、世話する個人の把握は必要ありません。

把握する内容

- 地域やグループの代表者および活動の中心となる人

- 地域での猫の状況(頭数、手術の有無など)

- 地域での役割分担(エサ、清掃、広報、資金管理、監視など)

- 地域での飼育管理場所(エサ場、トイレ場などの地図)

地域猫活動の基本的考え方

地域にいる飼い主のいない猫によるトラブルを解決するために、地域住民で取り組む活動

単なる動物愛護・猫擁護ではなく、地域の環境衛生向上を目指す活動

人と飼い主のいない猫が共生できる町づくり

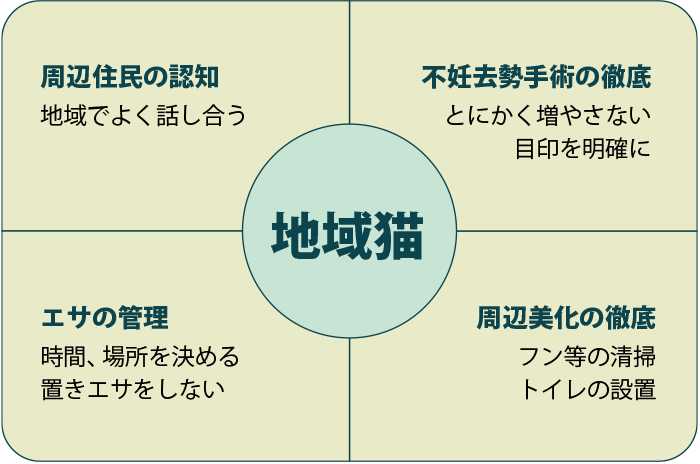

地域猫活動の最低条件

住民の理解を得るためには

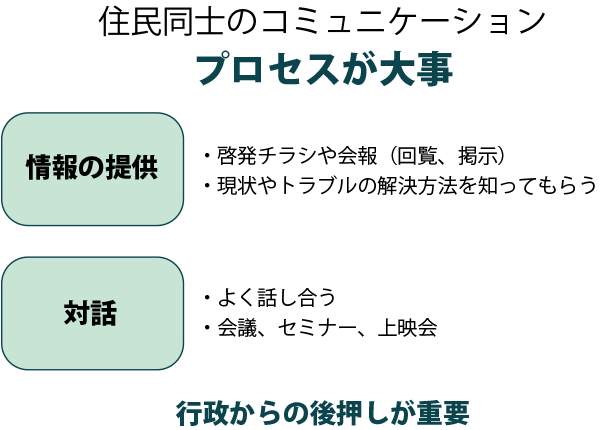

住民との対話の進め方

合意と同意の違い

地域猫活動のポイント

住民が住みやすい地域にするために

飼い主責任を問う相手がいない

責任の所在が明確ではない

個人の問題ではなく、地域の環境問題としてみんなで協力して解決を図るしかない

住民が住みやすい地域にするために

猫を好きな人、猫で困っている人、猫に関心のない人、みんなでよく話し合う

地域の問題であるとの共通認識を持つことが大切

地域によっって状況は違うので、解決方法もみんな違う

「エサを与えれば飼い主と同じ」は間違い

ノラ猫は無生物(所有者のいない動産)

- 所有者のない動産は、所有の意思を持って占有することによってその所有権を取得する(民法239条-1項 無生物先占)

- 占有権は、自己のために意思を持って物を所有することによって取得する(民法180条 占有権の取得)

本人の意思が絶対条件

ノラ猫の世話をしている人が自分から飼い主(所有者、占有者)だと表明しない限り、第三者がこの人を飼い主(所有者)と決めて、飼い主責任を強要することはできない

行政がエサを与えているだけの人に所有権、占有権を与えようとする行為は「行政裁量権の逸脱」の可能性がある

地域猫活動が成功するための条件

- 地域内に活動を主導する人がいる(猫嫌いの人ほど効果的)

- 住民間のコミュニケーションがとれている(対話ができる雰囲気)

- 防災、防犯、お祭りなど地域のまとまりがある

- 情報提供が上手(会報、回覧、チラシ、掲示など)

- ボランティアへ活動を丸投げしない(住民活動と理解している)

- 住民みんなが関心を持ちしっかり管理が継続している(地域の目が大事!)

- 行政と円満な関係がある

地域猫活動の確認事項

地域猫活動の確認事項

地域で取り組むノラ猫対策

- 猫愛護だけではない

- 住みよい町にする

TNRが終わりでなく適切な管理の継続

- ・定時定点の対面エサやり

- ・フン等の片付け、猫トイレの設置

保護・譲渡活動だけでは地域猫活動が進まない

- ・住民が中心の活動にならない

- ・ボランティアへの丸投げNG